Überblickt man seine eigenen Hörerfahrungen mit den betreffenden Partituren (vor allem Schönbergs skandalträchtigem Streichquartett op. 10), so sieht man die Interpretationen seit mehr als 70 Jahren in der Tradition einer stark analytisch fokussierten Deutung von Satz und Faktur: Kolisch, Julliard, LaSalle… Die Abkehr aus diesem eingefahrenen interpretatorischen Diskurs ist mutig. Weniger aufgrund der Verwendung einer etwas tieferen Stimmung und von Darmsaiten, die den Klang um ein Vielfaches wärmer erscheinen lassen (Webern!), als vielmehr wegen der gegenläufigen Entschleunigung und Robustheit in Schönbergs op. 10. Hier wird vom Richter Ensemble (das sich bewusst nicht als Quartett definiert) das Tempo des Kopfsatzes tatsächlich «mäßig (moderato)» genommen, zugleich aber der Ton emotionalisiert und aufgeraut. Rodolfo Richter und Jennifer Morsches weisen in ihren Erläuterungen – in diesem Sinne legitimierend – explizit auf eine von Robert Mann (Julliard Quartet) überlieferte Anekdote hin: «Unsere Interpretation war wilder, als Schönberg erwartet hatte, und als wir das erste Quartett für ihn spielten, erklärte er, es sei eine Art der Interpretation, die er sich so nicht vorgestellt hatte. Wir waren fassungslos. Schönberg fing an zu lachen und fügte hinzu: Aber spielen Sie es so, es ist gut.»

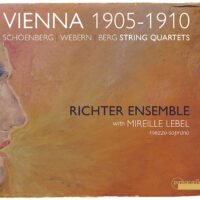

Vienna 1905–1910

Anton Webern. Langsamer Satz für Streichquartett (1905); Arnold Schönberg. Streichquartett fis-Moll op. 10 (1907/08); Alban Berg. Streichquartett op. 3 (1910)

Richter Ensemble, Mireille Lebel (Mezzo)

Passacaille PAS 1093 (2018, 2019)