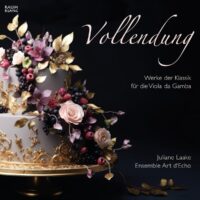

Vollendung / Juliane Laake

Der Titel des Albums (Vollendung) erschließt sich erst nach der Lektüre des Essays im Booklet – und auch dann nur abstrakt. Immerhin gibt der Untertitel Werke der Klassik für Viola da gamba einen Hinweis auf das hier eingespielte Repertoire. Dieses entstammt einer Franz Xaver Hammer (1741–1817) angelegten Sammlung von Manuskripten, die heute als Teil des Bestands der ehemaligen Hofkapelle in der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin) befindet. Es mag vielleicht die vergleichsweise «Abgelegeneheit» des Ortes gewesen sein, der dazu führte, dass überhaupt die Viola da gamba bis ins frühe 19. Jahrhundert überdauerte,