So auch das Klavierquintett d-Moll op. 25 aus dem Jahr 1887, bei dem es Stanford auf sehr glückliche Art und Weise verstand, sich klanglich nicht sinfonisch aufzublähen, sondern die Möglichkeiten des Ensembles intim und reflektierend zu nutzen. So entstand weder ein Brahms-Abklatsch noch ein Werk aus der abgeschotteten Perspektive britischer Musik-Isolation. Dass Stanford nach dem Ersten Weltkrieg die neuen stilistischen Entwicklungen nicht mehr mitgehen konnte (und wollte), ist mit Blick auf sein Geburtsdatum verständlich. Dass er dabei in den 1920er Jahren herausragende Kompositionen in einem nicht mehr der Zeit entsprechenden Stil schrieb, zeigen seine beiden Fantasien für Horn bzw. Klarinette und Streichquartett (1922). – Kein stehendes Ensemble, sondern Mitglieder eines bedeutenden deutschen Sinfonieorchesters haben sich der Werke gewidmet, was nicht nur das mitschwingende kammermusikalisches Ethos zeigt, sondern auch das Wollen, außerhalb des Dienstes etwas «anderes» in der Musik zu bewegen; dies ist mit der Einspielung des keineswegs saftigen Klavierquintetts auf sehr klangschöne Weise gelungen. Dass möglicherweise aber noch mehr «geht», zeigt die Horn-Fantasie (eine wahrlich bezaubernde Partitur), die mir in dieser Aufnahme dann doch etwas blass anmutet; die 20 Jahre alte Einspielung mit Stephen Stirling und dem RTÈ Vanbrugh Quartet (Hyperion) hat deutlich mehr inneren Zug und Farbe.

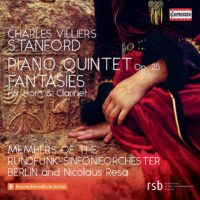

Charles Villiers Stanford. Klavierquintett d-Moll op. 25; Fantasie a-Moll (1922) für Horn und Streichquartett; Fantasie F-Dur (1922) für Klarinette und Streichquartett

Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, Nikolaus Resa (Klavier), Dániel Ember (Horn), Christoph Korn (Klarinette)

Capriccio C5381 (2017/18)